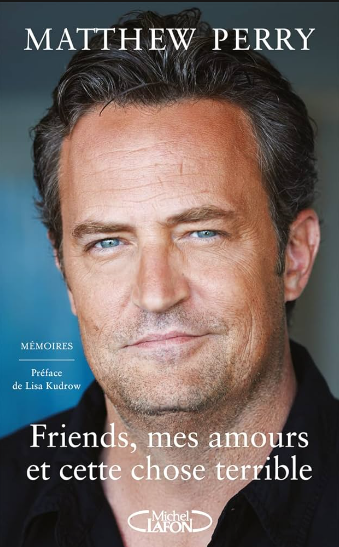

Matthew Perry – Friends, mes amours et cette chose terrible

Je ne sais pas pour vous, mais pour moi 1994 compte parmi mes années de vie préférées. Au-delà de l’obligation scolaire, mon emploi du temps était divisé entre les moments avec mon meilleur ami, les nuits blanches en sa compagnie sur Street Fighter 2, Streets of Rage, Sonic 3, et d’autres à la maison devant Dragon Ball Z ou les Tortues Ninja. Bref, une enfance dorée où le coca coulait à flots sur les bonbons Haribo. Toutefois, je dois bien avouer qu’en 1994 et pendant quelques années après, je n’en avais rien à faire de Friends. Mais comme tout le monde après 94, je ne pouvais pas allumer la télé sans tomber sur un passage de cette série. A n’importe quelle heure, n’importe quel jour, n’importe quelle chaîne, j’avais systématiquement l’impression qu’il y avait toujours un épisode de Friends en cours quelque part.

Et en toute honnêteté, je n’y prêtais pas plus attention que ça, je préférais contempler Teri Hatcher donnant la réplique à Dean Cain sur M6. Toutefois, mon cas n’était pas celui de tout le monde à la maison et ma jeune sœur, elle, est tombée à pieds joints dans les tranches de vie de ces 6 New-Yorkais et a assez rapidement ramené à la maison des coffrets des saisons. Alors comme il fallait bien partager la télé avec celle qui partageait déjà ma chambre, mon oxygène et les délicieuses pommes de terre sautées de ma mère, j’ai bien dû prendre mon mal en patience et regarder avec elle (selon le principe ancestral qui veut que même de la télé qu’on aime pas, c’est mieux que pas de télé du tout, quand on est enfant/ado).

Alors évidemment, ce qui devait arriver arriva, plutôt qu’un vague épisode pris au hasard et en cours, il faut bien admettre qu’entamer une série dès le début, ça permet quand même d’amener les choses avec plus de fluidité. C’est donc tout naturellement que de petit con grincheux qui voulait regarder les Chevaliers des Zodiaques (et Teri Hatcher), je suis moi aussi devenu un Friends-addict aux côtés de ma sœur. Avec le recul, je crois même que c’est grâce à cette série que je me suis définitivement mis à regarder en VO tout ce que je peux, contraint à l’époque par un coffret de la saison 5 (de mémoire) en VHS uniquement en anglais sous-titré. Enfin, bref, la machine était lancée, comme tout le monde, je regardais Friends, comme tout le monde, j’attendais les épisodes et les saisons d’après, pas comme tout le monde, j’étais amoureux de Monica, mais comme tout le monde, Chandler était mon personnage préféré. Parce qu’évidemment, Chandler, c’était un gars qui nous ressemblait ou à défaut parlait à toute une génération, un gars insécure et drôle, un gars imparfait mais tellement attachant. Et incarné par un Matthew Perry qui a enseigné à des millions et des millions de gens le pouvoir de l’intonation humoristique, de la répartie, du sarcasme.

Cette introduction est beaucoup plus longue que prévu, je voulais aussi ajouter que je pleure comme une madeleine à chaque fois que je vois le dernier épisode, mais on va s’attaquer au vif du sujet. Comme vous le voyez avec le (vrai) titre de ce billet et en continuité de ces paragraphes ci-dessus, vous vous doutez bien que le décès de Matthew Perry ne m’a pas laissé de marbre. Loin de là même, un mois plus tard, j’ai toujours du mal à y croire, comme si on m’avait dit qu’un lointain membre de ma famille pas vu depuis vingt ans était parti. L’occasion de réaliser que, merde, j’aurais peut-être dû m’intéresser à lui avant qu’il ne soit trop tard. Bon, je me rassure en me disant que même de son vivant, ça lui aurait fait une belle jambe ; j’ai quand même éprouvé le besoin de lire son autobiographie, pour sortir des informations des tabloïds.

J’ai fini le livre ce matin après l’avoir dévoré en quelques jours, et je comptais bien battre le fer tant qu’il était chaud. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour celles et ceux qui souhaiteraient s’embarquer là-dedans, surtout que des détails, il y en a. Matthew Perry se dévoile en toute transparence, ne s’épargnant rien, couchant sur papier sa psychanalyse, assumant chacun de ses torts, chacune de ses failles, mettant en lumière ses pires travers comme ses plus belles qualités et réussites. Il s’agit là d’un récit, mûrement réfléchi (même si parfois à la construction difficile à suivre), l’histoire d’un enfant qui n’obtenait pas l’attention parentale qu’il aurait légitimement dû avoir qui a dû se construire et évoluer avec cette carence à combler comme il pouvait. Et il aura essayé de beaucoup de manières différentes, surtout quand il s’est aperçu que la célébrité et le succès n’étaient en aucun cas guérisseurs.

En un peu moins de 400 pages, Matthew se montre à nu dans ses moments de détresse, dans sa volonté de se protéger, d’exister. Alors, voilà, on le sait, drogues, alcool, addictions, désintoxications, sous sa plume, les pires moments de son existence nous sont exposés tantôt crûment, tantôt avec cet humour qu’on aurait pu qualifier de Chandlerien, même si au fond, tout le monde sait depuis 20 ans que Matthew et Chandler étaient la même personne (ce qu’il confirme lui-même). Il faut le voir décrire une scène de douleur extrême, où il hurle à la mort dans le siège passager de sa voiture, attendant que la personne à côté de lui arrive à faire démarrer le véhicule… Sauf que « pour mettre le contact, il faut dire à voix haute à la voiture de démarrer parce que… vous savez, j’étais dans la série Friends, donc riche ».

C’est ainsi que son livre est parsemé de petits anecdotes plus ou moins tristes, drôles, glauques, effrayantes, touchantes, mais la plupart du temps avec une touche d’humour. De son enfance à l’année 2022, il expose le chemin qui l’a mené à Friends (et comment il a failli ne pas en être) et ce qu’il a fait en parallèle ainsi qu’après, tant professionnellement que personnellement. Bien sûr, il expose comment la maladie est arrivée, ses répercussions implacables, il rend également hommage à toutes les personnes qui ont été là pour lui, notamment parmi ses histoires d’amour. Il sait agrémenter son récit d’anecdotes sur ce petit monde hollywoodien, un compliment pour ses camarades de jeux du Center Perk par-ci, un chapitre sur Bruce Willis par-là, une avalanche de qualificatifs dithyrambiques pour ces femmes qui l’ont soutenu et porté à bouts de bras à plusieurs étapes de sa vie.

L’occasion pour lui de rappeler que ce n’est pas parce qu’on a joué dans la série number one au box office, qu’on est riche à millions et qu’on sort avec Julia Roberts qu’on va forcément bien et qu’on est heureux. Le constat est tragique, et on tourne chaque page en se disant qu’on lit simplement la vie d’un autre humain, qu’il souffre et que rien n’y fait. On le voit (avec le décalage du temps), flinguer ses relations les plus sérieuses, foutre en l’air deux ans de sobriété pour un détail qu’il n’arrive pas à gérer, et il reste cet arrière-goût amer en bouche. On est désemparé de voir un homme qu’on adorait sans le connaître se sentir aussi seul et aussi prompt à ingurgiter toute sorte de poison parce qu’il ne pouvait pas faire autrement. Matthew Perry était en sursis depuis très longtemps. Son décès récent et prématuré en est la preuve, il le dit lui-même en troisième phrase de son livre : « Je devrais être mort ».

Naturellement, au regard de l’actualité, son histoire prend une toute autre dimension. Une dimension bien plus tragique que quand on la découvrait l’année dernière. Il choisit de terminer son récit sur un élan d’optimisme, une gratitude, un espoir… Un élan brisé par on ne sait précisément quoi pour l’heure, mais qui a ponctué définitivement une vie appesantie d’un combat de chaque instant qu’il avait enfin fini par gagner. Difficile de regretter la lecture d’un tel ouvrage, pour ma part, j’en ressors peut-être avec une certaine forme d’humilité et une meilleure compréhension de cette terrible maladie. Nous avons perdu un monsieur important, nous le savions déjà en ignorant seulement à quel point.